Неврология на передовой. В новом выпуске проекта «Медицина Гродненщины: вчера, сегодня, завтра» рассказываем о работе неврологического отделения Гродненской университетской клиники

01.07.2025источник: https://grodnonews.by

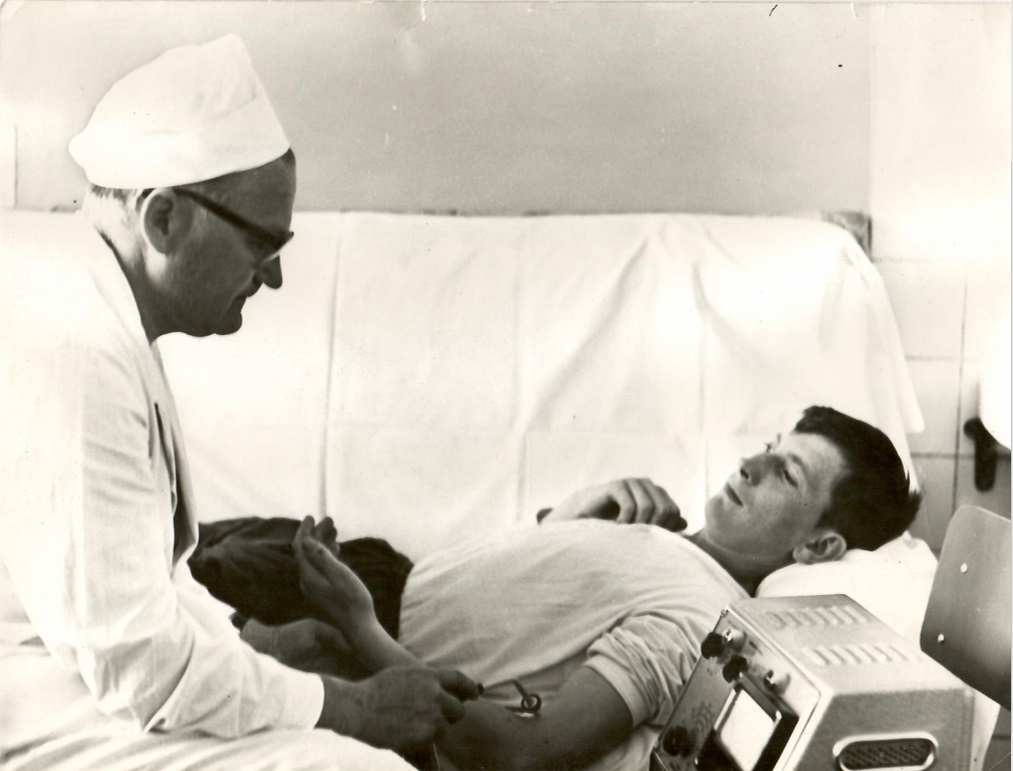

Неврологическое отделение было открыто в 1954 году.

Экскурс в историю

Неврологическое отделение в тогда еще Гродненской областной клинической больнице было открыто в 1954 году под руководством доцента Г.И. Раппопорта. Первыми врачами-неврологами на Гродненщине были Л.Б. Асман, С.С. Брушко, Б.Н. Голубинская.В 1965 году на пост заведующего отделением назначен Михаил Константинович Сидорович. В 1965 году под его руководством произошло увеличение коечного фонда c 30 до 40 коек.

В 1969 году на пост заведующего неврологическим отделением был назначен Владимир Прокофьевич Ярошевич. Он уделял большое внимание пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, техникам мануальной терапии при неврологических заболеваниях. С особым трепетом Владимир Прокофьевич относился к обучению студентов, а также к развитию, становлению клинического мышления и любви к науке у врачей-интернов. Его ученики имеют немалые достижения в медицине. Владимир Прокофьевич занимал пост заведующего до 1997 года. Но и после передачи руководства отделением продолжал трудится многие годы.

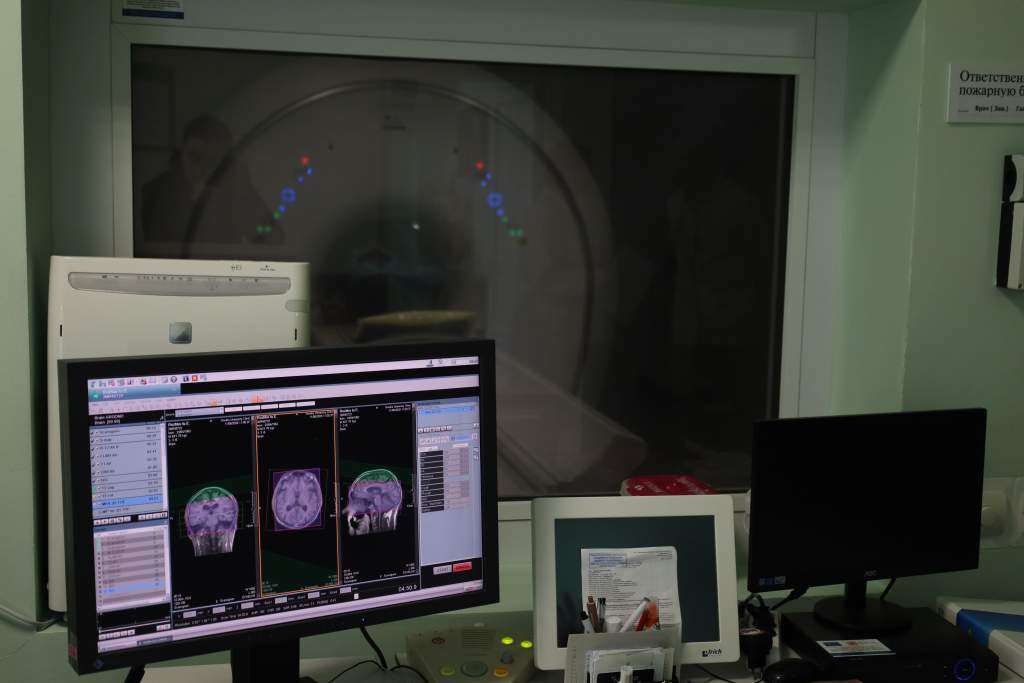

Преемник Владимира Прокофьевича – Мечислав Стасевич Шумскас – возглавлял неврологическое отделение с 1997 по 2015 год. Под его началом в январе 2007 года гродненские медики впервые в Беларуси внедрили тромболитическую терапию (ТЛТ) в лечении острых ишемических инсультов. Применение этой методики стало возможным благодаря прекрасным условиям для проведения нейровизуализации. В связи с приобретением нового мультиспирального компьютерного томографа появилась возможность выполнения менее инвазивного варианта церебральной ангиографии, а также применения метода перфузии головного мозга. Широкое использование обрела методика выявления поражений периферической нервной системы – электронейромиография. На базе неврологического отделения стали функционировать школы позвоночника и рассеянного склероза. В 2014 году были открыты областной центр пароксизмальных состояний и кабинет профилактики и прогнозирования мозговых инсультов.

В 2015 году на должность заведующего неврологическим отделением назначен Пётр Григорьевич Хопёрский, который и сегодня руководит отделением. Большое внимание, как и прежде, уделяется пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Разработаны и успешно применяются интервенционные методы лечения пациентов с ишемическим инсультом в острейшем периоде. Внедрена и применяется маршрутизация пациента с инсультом внутри стационара. В 2015-2016 годах Пётр Григорьевич внедрил ТЛТ в Гродненской области на районном уровне, разработал систему ресурсных центров и в дальнейшем межрайонных центров по оказанию помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. С 2015 года Пётр Григорьевич является главным внештатным неврологом Гродненской области. Несмотря на трудную специальность, любит свою работу, стремится к новым достижениям и продолжает учиться дальше.

Сегодня неврологическая служба в Гродненской университетской клинике включает целый перечень структурных подразделений. Это неврологическое отделение, кафедра неврологии и нейрохирургии, неврологический кабинет поликлинического отделения, кабинет аутоиммунных заболеваний нервной системы, кабинет профилактики и прогнозирования острых нарушений мозгового кровообращения, областной центр пароксизмальных состояний, кабинеты функциональной диагностики. В 2020 году произошла реорганизация структуры оказания медицинской помощи для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения в связи с формированием и открытием клинического отдела неврологии, рентгенэндоваскулярной и сосудистой хирургии.

Четкая организация помощи

В самом сердце Гродненской университетской клиники бьется «нервный центр» областного здравоохранения – неврологическое отделение. Здесь благодаря самоотверженному труду лучших медиков и использованию передового оборудования пациенты получают шанс на полноценную жизнь даже при самых тяжелых неврологических заболеваниях.Отделение по праву гордится своим высококвалифицированным персоналом. Врачи-неврологи с многолетним опытом, молодые специалисты, чуткие медсестры – каждый член команды – вносит неоценимый вклад в сохранение здоровья и жизни пациентов. Они не просто лечат, они относятся к каждому с вниманием и сочувствием, понимая, что за каждым диагнозом стоит человек, нуждающийся в поддержке и надежде.

– Наша главная задача – не только поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, но и вернуть пациенту уверенность в своих силах. Мы постоянно совершенствуемся, изучаем новые методики, участвуем в конференциях и семинарах, чтобы быть в курсе последних достижений в области неврологии, – говорит заведующий отделением Пётр Григорьевич Хопёрский.

– Наша главная задача – не только поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, но и вернуть пациенту уверенность в своих силах. Мы постоянно совершенствуемся, изучаем новые методики, участвуем в конференциях и семинарах, чтобы быть в курсе последних достижений в области неврологии, – говорит заведующий отделением Пётр Григорьевич Хопёрский.Особое внимание уделяется реабилитации пациентов. Специально разработанные программы, включающие физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры, помогают восстановить утраченные функции и вернуться к активной жизни.

Неврологическое отделение клиники работает в режиме 24/7. Между собой медики называют его «тяжелым», и не без причины. Как правило, пациенты этого отделения из-за различных заболеваний центральной и периферической нервной системы ограничены в мобильности либо в социальной адаптации, что делает уход и заботу о них особенно важными в процессе терапии и непосредственно влияет на эффективность лечения.

– Важно отметить, что у нас в клинике разработана четкая логистика «движения» пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. От звонка скорой помощи до перевода в отделение реабилитации. Проработана каждая деталь, и каждый медработник знает, в каком случае что делать, куда направить пациента, какие манипуляции провести в первую очередь для более быстрого начала специфической терапии, – подчеркивает Пётр Григорьевич.

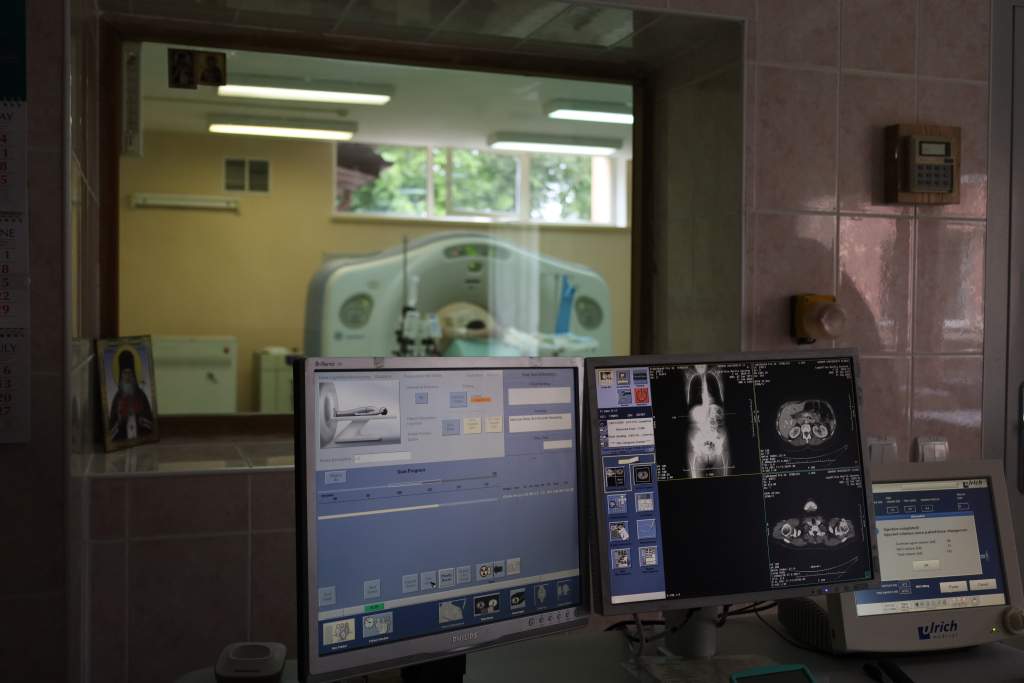

Важная слагающая успеха – модернизация. Сегодня в клинике имеется все необходимое оборудование для диагностики и лечения пациентов неврологического профиля. Аппарат рентгенэндоваскулярной хирургии, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы позволяют оперативно выполнять нейровизуализацию, без которой просто невозможно представить современную неврологию. Полностью оборудованы кабинеты УЗИ.

На базе отделения выполняются все современные методы диагностики поражения нервов и сосудов. Лучшие подходы используются в отделении физиотерапии – транскраниальная магнитная стимуляция, ударно-волновая терапия, карбокситерапия.

Современные технологии позволяют медикам быть постоянно на связи со специалистами УЗ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» и получать при необходимости консультацию. Точно так же гродненские медики благодаря системе клиники для просмотра и хранения данных нейровизуализации могут в режиме онлайн консультировать и снимки, и пациентов из районных учреждений Гродненщины.

Инсульт, остеохондроз, рассеянный склероз

Ежегодно через неврологическое отделение проходят порядка 2 200 – 2 300 человек. Порядка 60 процентов из них – жители разных районов Гродненщины. Остальные – гродненцы.

Самыми распространенными заболеваниями среди пациентов неврологического отделения, по словам заведующего, остаются инсульт, остеохондроз и рассеянный склероз. В каждом конкретном случае назначается индивидуальное лечение. Однако есть рекомендации, выполняя которые можно избежать столкновения с этими недугами или облегчить их течение.

Итак, инсульт. По словам Петра Григорьевича, главное, что следует знать – обратиться за помощью чем можно скорее при первых симптомах. Благодаря оперативной диагностике и применению тромболитической терапии врачи спасают жизни и минимизируют последствия этого тяжелого заболевания.

– В 2007 году специалисты нашего отделения первыми в республике внедрили тромболизис – это один из методов реперфузии, единственная на сегодняшний день процедура, которая дает возможность высокоэффективной помощи при ишемическом инсульте и позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в ткани головного мозга. Но вот что важно: процедура эффективна только в первые часы возникновения инсульта. Именно поэтому мы постоянно и неустанно повторяем: если у вас внезапно появились асимметрия лица, нарушения речи и слабость в конечностях – срочно вызывайте скорую. Это признаки инсульта. И чем раньше человек обратится за помощью, тем больше шансов сохранить его жизнь и здоровье, – подчеркивает Пётр Григорьевич.

Первыми в Гродненской области специалисты клиники при инсульте применили тромбоэкстракцию – интервенционный метод лечения инсульта, при котором механически удаляется тромб из сосуда головного мозга с помощью стентов-ретриверов. Это сложная современная и эффективная процедура, которая может спасти жизнь и значительно уменьшить неврологический дефицит у пациентов с ишемическим инсультом.

Частые «гости» отделения – пациенты с остеохондрозом или патологией позвоночника, проявляющейся болевым синдромом. Эти заболевания в последнее время слишком прочно вошли в жизнь современного общества и встречаются так же часто, как, например, ОРВИ. Причина – неравномерное распределение нагрузки на позвоночник из-за статических поз при чрезмерном использовании компьютеров и гаджетов, за рулем автомобиля, малоподвижного образа жизни. Единственное спасение, по словам Петра Григорьевича – адекватная физическая активность. Даже банальные пешие прогулки, плавание, зарядка по утрам, правильная осанка могут существенно облегчить жизнь людям с проблемным позвоночником.

Еще один диагноз, который неизменно в топе, – рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. В клинике его диагностируют и здесь же назначают лечение. Чаще всего такой диагноз ставят людям в возрасте 20-40 лет. То есть рассеянный склероз – это болезнь молодых. На сегодняшний день пока вылечить его невозможно. Но существуют специальные препараты, изменяющие течение заболевания, дающие пациентам возможность максимально долго вести полноценную жизнь. Правда, все очень индивидуально и лечение подбирается в зависимости от персональных ситуаций. Еще стоит сказать, что это крайне дорогостоящие препараты, но в Беларуси для граждан они бесплатны.

– Оснащенность, материально-техническая база, уровень профессиональной подготовки врачей и сотрудников кафедры, их разработки, инновации – все это позволяет нам диагностировать и проводить лечение пациентов с рассеянным склерозом. Но каждый конкретный случай индивидуален. Скажу только, что с рассеянным склерозом пациенты не остаются наедине.

«Не оставляем наедине с болезнью»

На базе поликлиники университетской клиники созданы и эффективно функционируют четыре кабинета неврологического профиля: профилактики инсультов, аутоиммунных заболеваний, пароксизмальных состояний, общей неврологии.

Ведется специальный регистр пациентов, которые обращались за помощью по профилю неврологии. В нем хранятся результаты обследований, диспансеризации, назначенного лечения. Что важно: доступ к этой базе есть и у медиков из районных учреждений здравоохранения. В свою очередь специалисты клиники могут видеть результаты обследований и нейровизуализации пациентов в районных учреждениях.

– То есть мы не оставляем человека наедине с болезнью даже после выписки. У нас есть возможность проследить за здоровьем каждого. Ведение вышеупомянутой базы, во-первых, позволяет оперативно получить информацию о состоянии и лечении конкретного пациента, во-вторых, контролировать его здоровье, – говорит Пётр Григорьевич.

Заведующий отделением также отмечает, что большое внимание уделяется пациентам с высокими рисками развития цереброваскулярных заболеваний. На профилактику сконцентрированы большие усилия медиков, на это работает и кабинет профилактики инсультов. Ежегодно более 100 пациентам с высокими рисками инсульта, выявленными специалистом этого кабинета, выполняются реконструктивные операции на прецеребральных сосудах. Помимо направлений на оперативное лечение, пациентам назначается и корректируется дезагрегантная и антикоагулянтная терапия, направленная на снижение рисков ишемических инсультов.

Кафедра

Более 60 лет на базе неврологического отделения работает кафедра неврологии и нейрохирургии, которую возглавляли в разные годы профессора: Григорий Яковлевич Либерзон, Ефим Львович Бельман, Алексей Михайлович Матеша, Яков Яковлевич Гордеев. С 2007 года кафедрой руководит Сергей Демьянович Кулеш.

Говоря о работе кафедры, нельзя не сказать о выдающемся медике Якове Яковлевиче Гордееве, который долгое время трудился на базе областной больницы, внес большой вклад в развитие медицинского университета, подготовку высококлассных кадров для практического здравоохранения всей страны, а также научных кадров. За достижения в разработке новых методов диагностики, лечения и профилактики рассеянного склероза был избран членом-корреспондентом Белорусской академии медицинских наук. За достижения в изобретательской и рационализаторской деятельности награжден знаком «Изобретатель СССР», за большой вклад в развитие практической медицины – знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», является лауреатом медали имени Франциска Скорины, имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

Во все годы существования кафедры неврологии и нейрохирургии работа велась в неразрывном сотрудничестве с клиниками города Гродно и больницами области, что выражалось в постоянной консультативно-методической помощи практическому здравоохранению. Вся учебная, научная и практическая деятельность кафедры была направлена на подготовку высококвалифицированных врачебных кадров, разработку и внедрение новых методов лечения, диагностики и профилактики заболеваний нервной системы.

Благодаря сотрудничеству кафедры и клинического отделения ежегодно проходят подготовку врачи-интерны, а также клинические ординаторы, проходят курсы повышения квалификации практикующие врачи.

«Народный профессор» Андраник Оганесян

Андраник Асатурович Оганесян более 60 лет посвятил медицине Гродненщины. Окончив, тогда еще, Гродненский медицинский институт, он приступил к работе врачом-неврологом в Ивьевской ЦРБ. Там он трудился два года – в сравнении с общим стажем это относительно недолгий период, но именно он дал врачу всю необходимую закалку, именно тогда Андраник Асатурович прочно убедился в правильности профессионального выбора, обрел верных товарищей, первый врачебный опыт. С высоты прожитых лет и трудового пути он с большой теплотой и признательностью вспоминает годы работы в Ивье.

– Период был непростой. Когда я пришел, в больнице не было ни психолога, ни нарколога, на психиатра. Было несколько отделений, в их числе – неврологическое, всего на пять коек. И я – молодой и совсем без опыта. Но там работали потрясающие люди, они многому меня научили. Трудился неврологом на ставку, совмещал полставки терапевта, проводил также все биохимические анализы… Со временем не считался вообще, понятия «рабочий день окончен» не было – частенько приходилось задерживаться до глубокой ночи. Но это опыт. Это закалило во мне лучшие качества.

Андраник Асатурович быстро зарекомендовал себя как талантливый и внимательный специалист. Его отличали не только глубокие знания в области неврологии, но и редкая эмпатия к пациентам, умение выслушать и найти индивидуальный подход к каждому. Спустя два года Михаил Константинович Сидорович, заведующий неврологическим отделением Гродненской областной больницы, пригласил его работать к себе. Молодой невролог согласился.

– Здесь меня тоже окружали замечательные люди и профессионалы с большой буквы. Всегда подставлял плечо главврач больницы Василий Максимович Гориенко. Мне посчастливилось работать с Яковом Яковлевичем Гордеевым – это мой друг, выдающийся врач, имя которого, думаю, знакомо многим белорусам. Профессор Г. Я. Либерзон, бывший завотделением В.П. Ярошевич, главный невропатолог области В. Р. Калкун… Еще долго можно перечислять этот список. Я всегда считал и считаю, что мне очень повезло работать именно в тот период с настоящей интеллигенцией здравоохранения региона.

Года через три-четыре я написал диссертацию, в 1977 году защитил ее, получил кандидата медицинских наук. Все это, конечно, не отрываясь от основной работы. Я, кстати, занимался также иглотерапией, получив знания в Симферополе, а еще на полставки работал в санавиации.

Мощности нашей больницы в те годы были совершенно другие. Оглядываюсь порой назад и даже не верится – с чего начинали… МРТ, КТ – и думать не думали о таком чудо-оборудовании. Теперь без этого медицину невозможно представить. А мы работали. И неплохо, надо сказать.

За годы практики через руки врача прошли сотни пациентов с самыми разными неврологическими заболеваниями. Благодаря его опыту, интуиции и профессионализму многим из них была возвращена радость полноценной жизни. Однажды в составе медико-реабилитационной экспертной комиссии Андраник Асатурович поехал с рабочим визитом в Сморгонь, заглянул в отделение неврологии. А там был случай интересный. У молодого парня отнялась речь. То есть он вполне нормально функционировал, ему ничего не болело, а разговаривать не мог.

– Стали вместе с районными специалистами разбираться. Оказалось, что в больницу он попал на скорой после вечеринки в сельском клубе. И выявили у него вколоченный перелом костей черепа. Ситуация была очень опасной – сосуд мог разорваться в любую минуту и привести к летальному исходу, – рассказывает врач. – Приняли решение срочно доставить пациента в Гродно по санавиации. Здесь его наши врачи успешно прооперировали. Благо остался жив и здоров.

Это лишь один из сотен примеров того, как внимательность и неравнодушие Андраника Асатуровича помогли спасти человеку жизнь. Сколько таких и подобных историй за его врачебную карьеру – уже и не вспомнишь. Что немаловажно, его опыт и знания служили и служат хорошим подспорьем для других медиков – десятки научных работ, публикаций в профильных изданиях Андраника Асатуровича неизменно пользуются популярностью у коллег в разных уголках страны.

В отделении Андраник Асатурович Оганесян проработал до 2010 года, пока не предложили перейти на кафедру неврологии и нейрохирургии при областной больнице. Он согласился и сейчас продолжает трудиться здесь старшим преподавателем. Его лекции – это не просто передача теоретических знаний, это живые рассказы о клинических случаях, о сложных диагностических ситуациях и о важности человеческого фактора в медицине. Студенты ценят его не только за профессионализм, но и за мудрость, доброту и умение вдохновить на новые свершения.

За годы работы на кафедре Андраник Асатурович стал наставником для многих врачей, которые успешно работают в разных регионах Гродненщины и всей Беларуси. Пётр Григорьевич Хопёрский, который сегодня возглавляет неврологическое отделение, тоже когда-то был его учеником. Глядя на своих бывших интернов, Андраник Асатурович спокоен: это очень талантливые, грамотные, вдумчивые, преданные медицине люди.

– Мне было на удивление просто сменить практическую деятельность на преподавание. Подавляющее большинство примеров, которые мы изучали по учебникам, я разбирал на личном опыте, которого накопилось немало за годы работы. Я учил и учу молодежь быть не только профессионалами, но и даю теоретическую базу, стараюсь вложить в их сердца главные для медика качества – эмпатию и любовь к работе. Я глубоко убежден, что без этого нельзя стать хорошим врачом. Нужно чувствовать пациента, уметь сопереживать ему, уметь поддержать, успокоить. Тогда и процесс лечения будет совсем другим, – рассуждает Андраник Асатурович. – Еще раньше студенты прозвали меня «народным профессором». Даже футболку на юбилей мне подарили с такой надписью. Храню ее, дорожу добрым отношением молодежи.

Для тех, кто только начинает свой путь в медицине, у нас все дороги открыты, уверен Андраник Асатурович. Возможности нашего здравоохранения дают полный карт-бланш для профессиональной самореализации. Нужно только обязательно любить работу, любить людей, много учиться и читать. Причем читать не только профильную, научную литературу, но и художественную, наших бессмертных классиков. Такой совет дает опытный доктор современному поколению медиков.